习近平总书记指出:“大思政课”我们要善用之,一定要跟现实结合起来。这一重要论述为新时代构建“大思政课”育人格局指明了方向。建构“大思政课”育人格局是新时代高校落实立德树人根本任务的关键举措,也是推动新时代思政课建设内涵式发展的重要着力点。

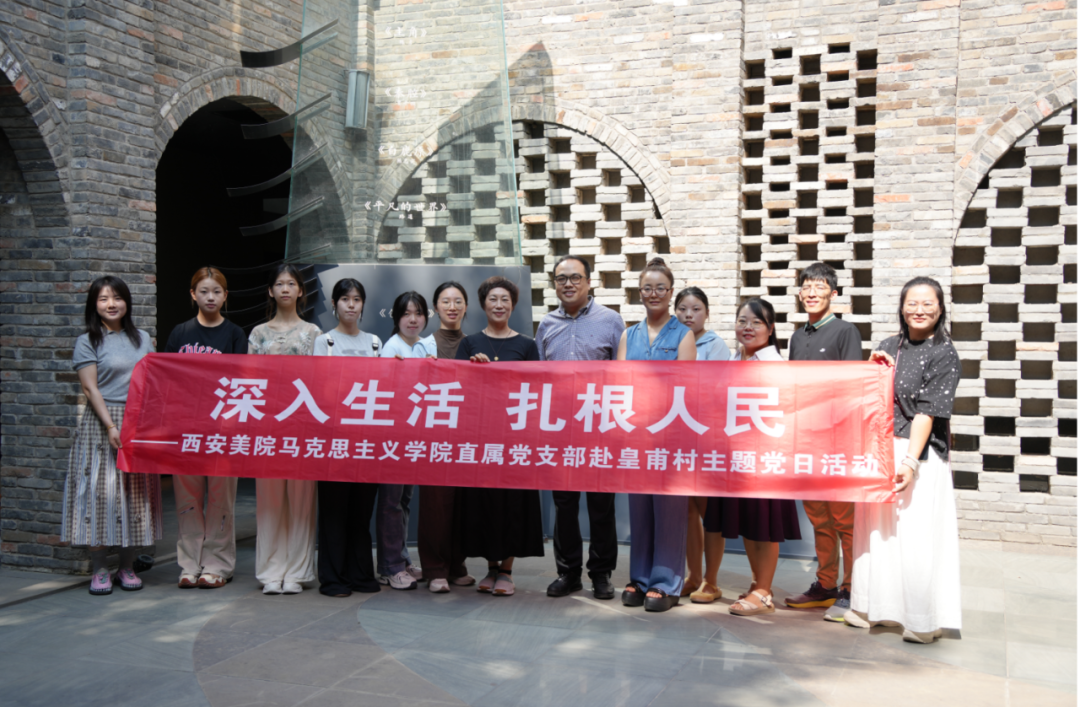

为深入学习贯彻习近平总书记关于“大思政课”建设的重要论述,推动新时代思政课改革创新走深走实,7月12日马克思主义学院师生赴皇甫村举办题为“铁笔扎根十四载,躬身实践砺初心”的“大思政课”实践活动。通过实地探访柳青故居、校地对话、创业实践交流等形式,探讨新时代文艺工作者的使命担当,推动艺术教育与乡村振兴深度融合。

上午9时,师生们走进柳青故居,院子里低矮的土坯房、老式的自行车无不诉说着逝去的光阴。步入屋内,大土炕、墙角放满书籍的书柜、老式的沙发和木椅、斑驳的书桌和书桌上摆放的印着“决战红五月”的陈旧搪瓷缸、残破的《收获》杂志,再现了柳青“蹲点十四年”创作《创业史》的艰辛历程,让大家近距离感受了这位文学巨匠的生活和创作背景,切身感悟柳青艰苦朴素的生活作风和创作精神,感受到他对于革命事业的不懈追求和为人民服务的坚定信念。

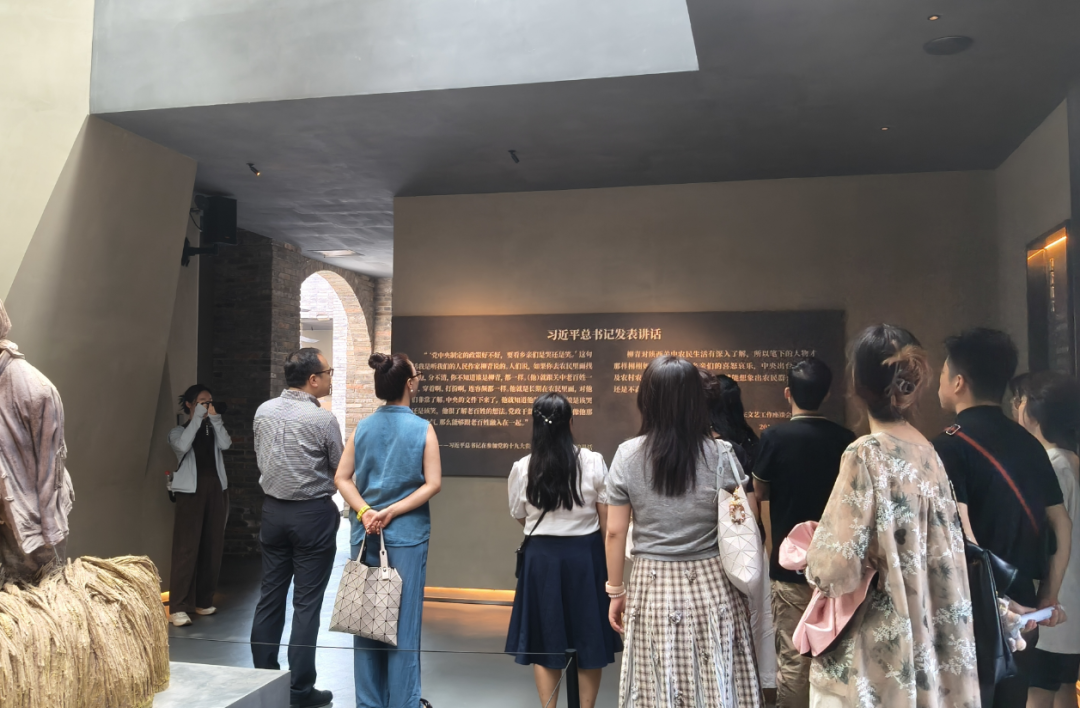

踏入柳青文学纪念馆,通过馆内展出的珍贵手稿、实物、影音和文献资料,结合柳青记事年表、柳青在长安、柳青故事等系列板块的参观学习,大家沉浸式地学习了柳青的文学成就和他为中国当代文学发展所做出的卓越贡献。在参观过程中,大家驻足凝视,深刻感悟柳青的艺术追求,长期扎根农村进行文学创作,为人民写作的崇高精神。

随后,“深入生活,扎根人民”座谈会在皇甫村村委会正式开始。马克思主义学院院长韩晓剑在致辞中强调:“柳青的创作实践证明,真正的艺术必须从人民中来。美院学子应当深入基层,让作品扎根现实土壤。”

西安市长安区委宣传部副部长龚剑介绍了长安区在传承柳青文化方面所做的各项工作和努力,并诚挚邀请西安美术学院师生参与长安区乡村美育、文化 IP 打造等领域的工作,共同为艺术赋能乡村振兴助一臂之力。长安区王曲街办党工委副书记黄新良指出:“柳青创作精神是开展艺术创作的源头活水更是续写新时代创业史的精神遗产。”皇甫村党支部委员冯健介绍了村庄发展现状,并呼吁青年艺术家“多到田间地头,用画笔记录真实的生活”。

在互动交流环节,学生代表围绕“皇甫村的哪些方面吸引了青年创客前来创业”“艺术创作如何推动乡村振兴”“柳青精神对青年创业者的启发”等问题展开提问。当地创客从国家政策、地方政府帮扶、个人感受等方面展开回答。最后,马克思主义学院直属党支部副书记黄庆莉进行总结。黄书记指出:此次活动不仅是学术交流,更是一堂生动的“大思政课”。未来学院将常态化开展驻村创作、基层采风,让艺术真正服务人民。”

这场浸润着泥土芬芳的“大思政课”,以皇甫村为生动课堂,将柳青“深入生活、扎根人民”的创作精神转化为新时代青年的精神坐标。正如柳青所言"人生的道路虽然漫长,但紧要处常常只有几步",在全面推进乡村振兴的新征程上,文艺青年更应传承柳青“接地气、有底气、扬正气”的精神品格,自觉担当“为时代立传、为人民抒怀”的文化使命,让青春在火热实践中绽放绚丽之花。