为了提高思想政治理论课教学的针对性、吸引力和亲和力,增强学生的参与感和获得感,鼓励美术类学生发挥专业特长,特设计“一画一课”实践教学环节,要求学生结合课程教学内容,搜集中国近现代以来各种形式的美术作品,描述作品创作的时代背景,表现内容和艺术成就。本公众号将不定期推出优秀学生作业,以飨读者!

天地英雄气,千秋尚凛然。英雄是民族最闪亮的坐标。

在革命、建设、改革的非凡历程中,一代又一代奋斗者顽强拼搏、不懈奋斗,涌现出无数感天动地的英雄模范。他们用智慧和汗水、甚至鲜血和生命,为国家富强、民族振兴、人民幸福书写了可歌可泣的壮丽篇章。一代又一代美术工作者心怀崇敬,浓墨重彩记录、刻画、塑造英雄模范,讲述他们的事迹、弘扬他们的精神。从本期开始,“一画一课”推送“画说英雄模范”专辑,致敬英雄模范,汲取奋发的力量。

作品名称:《唤起工农千百万——彭湃与海陆丰农民运动》

画种:油画

尺寸:240㎝x600㎝

年代:2021年

馆藏:浙江嘉兴南湖革命纪念馆永久收藏

1.画家简介

孙黎(1961-),河南郑州人。1982年毕业于广州美术学院,获学士学位。现为中国美协油画艺委会委员、中国美协国家重大题材美术创作艺委会委员、广东省美协副主席、广州美术学院教授、博导,广州大学美术与设计学院教授、硕导。作品70余件入选国家级学术展览,获国家级美术奖项4次,省级一等奖8次、二等奖6次。

孙黎先生

2.作品赏析

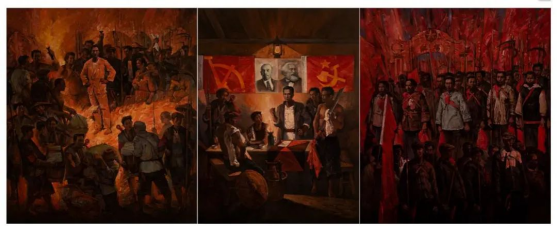

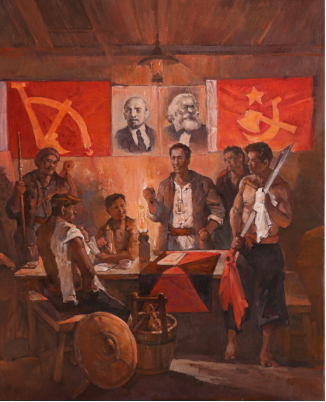

《农民运动蓬勃兴起》以三联画的形式艺术地再现了彭湃组织农会、发动农民进行土地改革的伟大历史事件,每一联都有特定内容和叙事情节。三联画的结构图示不仅拥有画面叙述性的优势,并且赋予作品一种恢宏气势。中联这幅画作讲述了1922年彭湃在海丰建立最早的农会——“六人农会”,其中彭湃本人亲自设计了党旗、农协会旗帜、赤旗等,桌上放置着最早版本的《共产党宣言》。画家以彭湃为中心刻画了早期中国共产党人的群体肖像,人物在水平面上铺开,人物群像的视点向中心人物收拢,彭湃眼光面向前方,仿佛与画外的观者形成交流。部分农民则以侧面像将眼光投向彭湃,形成画面叙事语言呼应,整幅画面在静止中形成了强大的聚合力。中心对称式构图巧妙地衬托出核心人物彭湃的重要地位。在人物塑造上,彭湃的身姿明显魁梧于其他人,这既是客观事实的表现,也是作为强调身份而出现的特定手法。但作者并未在比例上做夸张处理,只是让彭湃以昂首挺胸的姿态出现,并手握拳头表示信念的坚定。人物前面桌子以水平线加强了画面庄严肃静的历史氛围。画面采用明暗对比法,形成四周暗中间亮、四周冷中间暖的光线处理,把观者的注意力集中在彭湃及红旗附近,加强了主题的象征隐喻。画面中每一个历史人物的动态、肢体语言都交代了与唤醒工农意识相关的内容,有助于历史语境的烘托。

作品中联

左右两联则是将彭湃等共产党人唤起的工农生力军以具体农民运动的形式弥散开来,形成了一种更恢宏壮阔的历史叙事。左联以对角线构图将场景切割成明显的两个故事情节,上面部分为农民主力军的集结与反抗,下面部分为烧毁地契。彭湃身处火焰中心,双手错落插腰站立,明暗的脸庞在火焰照耀下熠熠生辉,表情坦然自若。围绕在他周围的是农民群像,画家将不同人物的心理状态进行有序呈现,人物动态、动作表情丰富多样,有兴奋、有坚毅、有笃定,伴随着农民的视线自然而然将画面中心落在彭湃身上。

作品左联

右联以水平线铺开,讲述了海丰全县农民包括农会及妇女达万人在红场举行誓师大会列队的情景。画中挺拔矗立的农民、笔直竖立的武器,一条条锐利的直线为画面增添严肃、稳重之感,刻画了农民坚毅笃定的内心状态。画中红色旗帜暗示着工农生力军“实现耕者有其田”的坚定信念,立意高妙,寓意深远。

作品右联

这幅三联画作品均表现出前、中、后三段式的空间布置,分别借助烧地契、烛光来解决素描关系的白亮调子,与后景的灰暗调子拉开空间和明暗距离。在表现手法上,作者将传统的现实主义手法与当代油画表现方式相结合,既塑造出真实可信的历史人物,营造出热烈的革命氛围,又开拓出独具个性的绘画语言。尤其是画中对光的使用,可圈可点,并非是自然光的直接运用,而是带有象征意味的主观处理。

3.人物简介

彭湃,原名彭汉育,1896年出生于广东省海丰县,1924年加入中国共产党,是中国农民运动的杰出领袖,中国共产党早期领导人之一。他用自己短暂的生命,为中国革命作出了重大贡献,他的一生是光辉的一生、革命的一生、战斗的一生。

热爱农民,甘当“逆子”!彭湃虽出生于地主家庭,却用一生行地主阶级的“叛逆”之事。他身为地主却不收租,学富五车专教农民识字,绫罗绸缎不入他眼,粗布汗衫最倾他心。他勇于挣脱世俗束缚,毅然走上探索拯救民族危亡的道路。他决心将自己与农民绑在一起,他在给友人的信中说道:“湃也不愿和现在最有生机的农会及亲切可爱的农民离开了!”

自毁田契,创建政权!1921年5月,彭湃回国后,在家乡海丰创办社会主义研究社和劳动者同情会,传播马克思主义。1922年5月,与杨嗣震、李春涛等成立社会主义青年团海丰组织。1922年夏,彭湃只身深入农村,脱下西装,戴上尖顶竹笠,当众烧毁属于自己的田契,辗转奔波于各农村,向贫苦农民宣传革命道理,号召农民组织起来,为争取自己的权益而斗争。他先后组织成立了“六人农会”和“赤山约农会”,并于1923年1月领导成立了海丰县总农会。在他的领导和影响下,广东的农民运动迅速兴起。彭湃撰写的《海丰农民运动》一书,阐述了农民运动的必然性、必要性和规律性,是中国共产党历史上第一部关于农民运动的专著,也是当时革命者发起农民运动的必读书,因此被誉为“农民运动大王”。毛泽东对海陆丰农民运动给予充分肯定,他在《湖南农民运动考察报告》中指出,“县政治必须农民起来才能澄清,广东的海丰已经有了证明”。大革命失败后,彭湃参与发动了举世闻名的南昌起义,担任前敌委员会委员。此后,他回到广东,兼任中共东江特委书记,致力于创建农村革命根据地。在他的领导下,1927年11月,海陆丰第三次武装起义取得了胜利,建立了海陆丰苏维埃政权,通过了《没收土地案》,率先开展了具有重大历史意义的土地革命。

拒绝营救,从此永别!海陆丰苏维埃政权的发展,引起了国民党反动派的极大恐慌。1928年3月,敌军纠集强大兵力进犯海陆丰,因敌我力量悬殊,坚持了4个多月的海陆丰苏维埃政权宣告失败。彭湃率领红军和农民武装转移到大南山区一带活动。

彭湃烈士遗像

4.学思之窗

彭湃牺牲的第二天,中共中央发表宣言:“他这样的革命斗争历史早已深入全国工农劳苦大众心中,成为了广大群众最爱护的领袖。谁不知广东有彭湃,谁不知彭湃是中国农民运动的领袖。”英雄无言,精神永存。彭湃的一生虽然短暂,但其革命大无畏的精神、烧田契换布衣的形象、对共产主义无限信仰的伟大精神,必将激励着一代又一代共产党人不忘初心,为共产主义事业奋斗终生!向英雄缅怀、致敬!

海丰红宫红场旧址纪念馆中的彭湃烈士像